6年「水溶液の性質とはたらき」の学習で、いろいろな水溶液について酸性、中性、アルカリ性に分けられることを調べました。

「未分類」カテゴリーアーカイブ

理科専科通信21号~23号を発行しました。

画像

3学期の理科の最初の授業をまとめました。

5年「人のたんじょう」の学習では、卵子と精子が結びつき、受精卵として母親の子宮の中で命をスタートさせるところから誕生までを学習しています。R7GO!GO!理科23号

4年「寒くなると」の学習では、秋から冬にかけて植物や動物たちがどのように過ごし、春まで命をつないでいるのかを考え、自然を観察しました。R7GO!GO!理科22号

6年「水溶液の性質とはたらき」の学習では、5種類の水溶液の違いや特徴を調べました。R7GO!GO!理科21号

理科専科通信19号を発行しました。

画像

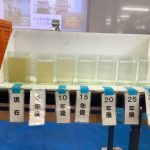

5年生「物のとけ方」の学習では、食塩とミョウバンを溶かす実験を通して、物が水に溶ける量や物によって溶け方に違いがあることなどを理解しました。また、水の量や水の温度による溶け方をグラフに表し、グラフから何が言えるか話し合いました。

10月16日 5年生、校外学習に出かけました。

画像

本日、5年生は名古屋市科学館まで校外学習に出かけました。名古屋市科学館は、様々な展示や体験を通じて、楽しみながら科学に触れることができる総合科学館です。午前中は、館内を興味・関心をもちながら見学しました。外の広場でお弁当を美味しくいただいた後、午後からもう一度館内を見学しました。エンターテイメント性あふれる科学体験や展示に子どもたちは大変満足していました。めあてや約束をしっかりと守り、有意義に校外学習を終えることができました。

5年生フローティングスクール2日目

画像

5年生フローティングの2日目は、元気よく6時に起床し、朝食の「セルフメイクサンドウィッチ」をみんなで美味しくいただきました。また、天候にも恵まれ、予定通り大津港ウォークラリーを行いました。船内では、「水のよごれ回復実験」を通して、琵琶湖の汚れが元に戻るまでにどれくらいの年月がかかるかを調べました。

展望活動では、琵琶湖大橋をしたから見上げる貴重な体験をしたり、様々な景色が眺められる多景島を一周したりしました。

フローティングスクール最後の食事は「うみのこカツカレー」をいただきました。そして、活動班で2日間の思い出や学んだことを班で交流しました。

どの活動も、「見つけよう守りたい琵琶湖。私たちが琵琶湖にできること。」のテーマに迫れる素晴らしい活動になりました。他校の友だちとの関わりも大切な思い出になったことでしょう。

理科専科通信35号を発行しました。

画像

5年生「電流がうみ出す力」の学習では、鉄芯にエナメル線(導線)を巻いた電磁石をつくって、電磁石の性質を調べました。

4年生、福祉学習を行いました。(2月10日)

画像

本日、4年生は、総合的な学習の時間「いろいろな人と仲よくしよう」の一環として、長浜市社会福祉協議会の職員の方を招いて、まず、「視覚しょうがい者に対して私たちができることって?」というテーマで学習しました。視覚にしょうがいのある方は、聴覚・触覚・味覚・嗅覚を使ってまわりの情報を得ておられることを知りました。次に、点字ブロックの上に自転車やモノを置かない、「何かお手伝いすることはありませんか?」と声をかけるなど私たちができることを学びました。今日の学習は、人を思いやり大切にしようとする考えをもつ大変よい機会となりました。

理科専科通信22号を発行しました。

画像

2学期最初の学習はお月さまです。4年生と6年生の学習では、月の動き方や見え方について学習しました。

10月の満月は、10月17日(木)です。1年で一番大きく見えるスーパームーンです。ぜひ眺めてみてください。

6年生、学年集会を行いました。(9月3日)

画像

今日の2校時、6年生は音楽室で学年集会を行いました。学年目標を確かめた後、学年共通の具体的な約束を生活編・学習編に分けて共有しました。どの子も先生の話をよく聞き、2学期の意気込みや最高学年としての自覚が感じられました。その他の学年もこの2日間で学年として取り組むことの確認をしています。全校で2学期のよいスタートがきれました。