1年生は、生活科で「なつがやってきた!」の学習をしています。先週は「すなあそび」をしました。今日は1・2校時に、「みずでっほうあそび」をしました。家からマヨネーズやケチャップの容器を持ってきて、水でっほうを作り、的あてや水飛ばしをしたり、水のかけあいっこをしたりしました。水遊びに夢中な子どもたちの瞳は、きらきら輝いていて、とても楽しそうでした。

1年生は、生活科で「なつがやってきた!」の学習をしています。先週は「すなあそび」をしました。今日は1・2校時に、「みずでっほうあそび」をしました。家からマヨネーズやケチャップの容器を持ってきて、水でっほうを作り、的あてや水飛ばしをしたり、水のかけあいっこをしたりしました。水遊びに夢中な子どもたちの瞳は、きらきら輝いていて、とても楽しそうでした。

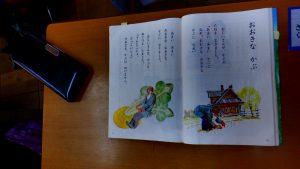

1年生は、国語の時間「おおきなかぶ」を学習しています。今日は、音読劇に向けて「出てくる人のきもちをかんがえよう」というめあてで学習しました。おじいさん、おばあさん、まご、犬、猫になりきって「うんとこしょ、どっこいしょ。」の声の出し方を中心に練習しました。どの子も登場人物になりきって、元気な声が出ていました。楽しい音読劇になるといいですね。

5年生は、社会科で食生活を支える食料の産地について学習しています。今日は、米の生産量と作付面積の関係について調べました。ロイロノートや社会科資料集を効果的に使いながら、グループで意見を交流しました。どのグループも、日本の食料自給率が低下していることに気づくことができました。これから日本の主な食料の産地の特色や今後の食料問題についてくわしく調べていきます。

本日、わかば学級は今年の春に植えた玉ねぎを収穫しました。「わー!こんなに大きくなった。」「たくさんできているよ。」とみんなで収穫を喜ぶ姿が見られました。この玉ねぎは、「わかばカレー屋さん」の材料に使われます。「わかばカレー屋さん」が今から楽しみですね。

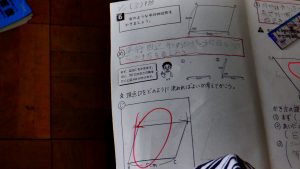

4年生は算数科の時間、平行四辺形のかき方を学習しました。まず、平行四辺形の特徴に目をつけて、みんなでかき方を考えました。次に、1人ひとりがコンパス、分度器を使ってかく活動に取り組みました。今日の学習で、向かい合う辺が平行なことや長さが等しいことを使うと平行四辺形がかけることを学びました。

4年生は、社会科で「水のゆくえ」について学習しています。今日は、下坂浜町にある下坂浜浄水場に見学に行きました。職員の方の説明を落ち着いて聞きながら、琵琶湖の水が濾過されていく様子を興味深く見学することができました。また、琵琶湖の水がどのように私たちの家庭にとどけられるのか、理解を深めることができました。今日の見学で生活に必要な水の大切さを改めて感じることができました。

本日の2校時、体育館で「かがやき集会」を行いました。まず、南郷里マンが、6月のめあて「時間を守ろう」について寸劇を交えながら話をしました。次に、各委員会の委員長・副委員長が、ステージの前に並び活動の取組について話をしました。この集会を通して、6年生は責任を持って委員会の仕事をする自覚をさらに深めることができました。また、中休みは、たて割り活動を行いました。どの班も6年生が上手にリードし、最高学年として頼もしく成長している姿が見られました。

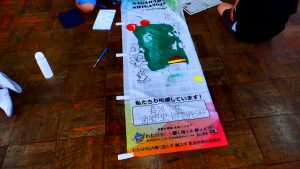

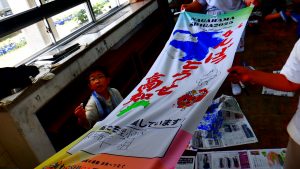

6年生は、図画工作科の時間、国スポ・障スポに掲示する「都道府県応援のぼり旗」を作りました。班で協力しながら、都道府県からイメージした応援メッセージを書いたり、都道府県の特色を織り込んだりしながら楽しく制作する姿が見られました。「のぼり旗」は、大会の期間中、長浜市で開催される競技場に掲示されます。6年生の皆さんが、国スポ・障スポを盛り上げることに関われたことはとても素晴らしいことですね。

2025年の秋、第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会(愛称:わたSHIGA輝く国スポ・障スポ)が実施されます。6月17日の6校時、国スポ、障スポ事務局員の方々が来校され、6年生を対象に図工室で出前授業が行われました。子どもたちは、興味深々で話を聞いていました。その名の通り、滋賀県民一人ひとりが主役となり輝けるような大会になるといいですね。

本日の1校時、6年生は、地域包括支援センターの方々とボランティアグループの方々を招いて、認知症理解のための絵本教室を行いました。さまざまな具体物、映像を通して、認知症はどんな症状が表れるのか、なぜ認知症になるのか知ることができました。認知症の人は自分がおかしくなってしまったと感じ、誰よりも苦しんだり、悩んだり、悲しんだりしています。今日の絵本教室で、まわりの人が認知症の人の不安な気持ちを感じ取ったり、助けてあげたりすることが大切であることを学ぶことができました。優しく言葉をかけたり、手をかしたりする人が町中にいれば認知症になっても安心して暮らしていくことができるでしょう。