本日の中休み・昼休み、わかば学級は、「わかば農園」で収穫したたまねぎを販売する「わかば たまねぎ屋さん」を開きました。テーブルには抜きたて新鮮の育ちがよい大きなたまねぎが並びました。レジ担当・販売担当など役割を分担し、みんなで協力して仕事を進めることができました。7月20日には、収穫したたまねぎを使って「わかば カレー屋さん」を開きます。

本日の中休み・昼休み、わかば学級は、「わかば農園」で収穫したたまねぎを販売する「わかば たまねぎ屋さん」を開きました。テーブルには抜きたて新鮮の育ちがよい大きなたまねぎが並びました。レジ担当・販売担当など役割を分担し、みんなで協力して仕事を進めることができました。7月20日には、収穫したたまねぎを使って「わかば カレー屋さん」を開きます。

7月1日は「びわ湖の日」です。滋賀県では美しい琵琶湖を引き継ぐためのさまざまなな活動が一年を通じて、行われていますが、この日の前後はとくに、県内全域で湖岸や河川、道路などの清掃活動が行われるなど、琵琶湖への思いをみんなで共有する象徴的な日となっています。本日の給食は、「びわ湖の日」にちなんで「びわ湖の日メニュー」でした。今日もおいしくいただきました。ごちそうさまでした。

本日、1年から3年、5年、わかば学級が歯科健診を行いました。事前に歯みがきをして、健診に臨みました。どの子も校医さんの指示をよく聞いて受診することができました。一度虫歯になったら元に戻りません。毎食後の歯みがきをしっかりして「歯の健康」を保ちたいものですね。

2年生は、学年の畑で、「なす」・「ピーマン」・「オクラ」・「ししとう」・「枝豆」を育てています。生活科の時間に、帽子をかぶり熱中症対策を万全にして、夏野菜の観察と水やりに行きました。まず、観察カードに野菜をスケッチし、葉の枚数・実の大きさや色・手ざわりなどをくわしく観察し、記録文を書きました。その後、ペットボトルのじょうろでたっぷり水をやりました。大きく育った野菜を収穫するのが楽しみですね。

本日の1.2校時、4年生は、体育科の授業で水泳の練習をがんばりました。小プールでは、フラフープをくぐって水に潜る練習をしました。大プールでは、腕をしっかりと伸ばし、プールの壁をけって、「けのび」の練習を繰り返しました。また、ビート板を使ってバタ足で泳ぐ練習をしました。蒸し暑い中でしたが、どの子も元気いっぱい水泳の練習に取り組みました。

本日の2校時、「かがやき集会」がありました。まず、南郷里マンや計画委員が、雨の日の学校生活の過ごし方について寸劇を交えながらクイズを出しました。次に、各委員会の委員長・副委員長が、ステージの前に並び活動の取組について話をしました。この集会を通して、6学年は責任を持って委員会の仕事をする自覚をさらに深めることができました。中休みは、たて割り活動があり、教室で室内遊びを楽しみました。どの班も6年生が上手にリードし、最高学年として頼もしく成長しています。

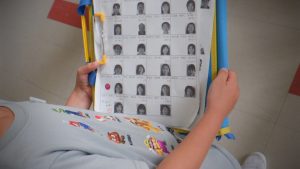

1年生は、生活科の学習「がっこうだいすき、せんせいとはなそう」で中休み・昼休みに先生方のサインを集めに行きました。あいさつの仕方やサインのもらい方など教室で練習しました。「今、お時間いいですか?私の名前は〇〇〇です。サインをください。」と落ち着いて言うことができました。サインをもらうと、とてもうれしそうな顔をしていました。

本日の2校時、今年度2回目の授業参観がありました。どの学年も道徳の授業の様子を見ていただきました。子どもたちは、教師の問いをよく考え、緊張しながらも進んで手を挙げて発表することができました。また、1校時に1年生は「親子リレー」・3校時に2年生は「ドッジボール」・4校時に3年生も「ドッジボール」を親子で楽しみました。親子活動を通して、親子がふれ合い、スキンシップを図ることができました。お忙しい中、授業参観・親子活動にご参加いただきありがとうございました。

令和5年度 教科書展示会の開催について、案内します。

以下のリンクにアクセスしてみてください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/hodo/event/331848.html

3年生は、暑い中がんばって歩いて校区探検に行きました。今日は、南西コース(学校→今川町→宮司東町→→南田附西町→学校)を探検しました。途中、宮司東町の日枝神社で休憩をしましたが、マナーをしっかり守ってトイレをお借りすることができました。校区探検を通して、南郷里小学校区の広さをより身近に感じることができました。