本日2校時、職員は、わかば学級の授業を参観しました。1組・2組は「折り紙教室について紹介しよう」(生活単元科)、3組は「スライムをつくろう」(自立活動)、4組は「飛行機の折り方を説明しよう」(国語科)でした。わかば学級の子どもたちは、先生の問いに素直に反応し、自分の思いを自分の言葉で伝えることができました。学習のめあてに向かってがんばることができました。

本日2校時、職員は、わかば学級の授業を参観しました。1組・2組は「折り紙教室について紹介しよう」(生活単元科)、3組は「スライムをつくろう」(自立活動)、4組は「飛行機の折り方を説明しよう」(国語科)でした。わかば学級の子どもたちは、先生の問いに素直に反応し、自分の思いを自分の言葉で伝えることができました。学習のめあてに向かってがんばることができました。

本日の3校時、「ベルが鳴ったら静かに話を聞こう」をめあてに全校が一堂に会しての「かがやき集会」がありました。計画委員が集会の計画を立て、準備し、運営してくれました。また、委員長・副委員長が、各委員会の仕事の内容・お願いなどを立派に発表できました。この集会を通して、高学年は責任を持って委員会の仕事をする自覚をさらに深めることができました。

5年生は、算数科で「小数÷小数」を学習してきました。今日は、学習の振り返りをしました。「・小数でわる計算も、整数のときと同じように考えて計算できた。・図を使ったり、🔲の式を使ったりして、小数のわり算を考えることができた。・小数のわり算で余りをかくときは、小数点を打つ位置に気をつけた。」の観点から、自分の学習はどうだったか、振り返りました。今日の振り返りを今後の算数科の学習に生かしてほしいものです。

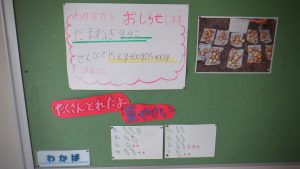

本日2校時、図書室で「わかば折り紙教室」を行いました。ボランティアの方の話をよく聞いて、はさみやのりも上手に使いながら、色紙を半分に切った長方形1枚で「織姫」と「彦星」を作りました。「笹飾りにしてもいですね。」と言われると、うれしそうに笑みを浮かべました。また、わかば学級の掲示板には、夏野菜がどれだけ採れたか記録した絵が掲示されています。「タマネギが94個、全部で15㎏400gとれました。」と書いてあり、収穫量の多さに驚きました。

本日の午後、職員は、第1回学区全体研修会に参加しました。これは、東中学区の保・幼・小・中の職員が一堂に会しての研修です。まず、東中学校の授業を参観しました。その後、各部会に分かれ、各校園の子どもの様子や授業づくりなどについて意見交流しました。職員一同、研修を通して各自の研鑽を深めたいと思います。

いよいよ、子どもたちが楽しみにしていた水泳指導が始まりました。1・2年生は、小プール、3~6年生は、大プールで水泳をします。プールに入る前に注意事項をしっかりと確認し、安全に実施できるようにしています。今日は、水に慣れることをめあてに練習に取り組みました。どの子も元気いっぱいに水泳を楽しむ様子が伝わってきました。

5年生の理科の学習では、「植物の発芽と成長」と「魚のたんじょう」の学習を同時並行で進めています。メダカの産卵時期と合わせてリアルタイムで学習をし、実感の伴う学習を図っています。

6年生の理科の学習では、「動物のからだのはたらき」の学習をしています。だ液のはたらきについては、だ液と同じ成分である「アミラーゼ」が多く含まれている大根のしぼり汁を使って実験を行いました。

3年生は、社会科で南郷里小学校の周りの公園、工場、お寺などの建物や施設などの校区の様子について学習しています。今日は、東北コース(学校→長願寺→新栄町→日の出町→学校)を探検しました。2列に並んで交通安全のきまりを守って歩きました。また、地域の方に出会うと元気よく「こんにちは!」とあいさつする素晴らしい姿も見られました。

今、南郷里小学校では、全校で「くつそろえ」に取り組んでいます。美化委員会は、7月1日まで給食の準備の時間に「くつそろえ」の点検をします。今日は、1年生が、自分たちのくつがそろっているか目で見て確かめて、かかとをきちんとそろえ、手前に置いていました。また、南昇降口では、自分から進んでクラスの仲間のくつをそろえようとする姿が見られました。くつがそろっていると、気持ちのよいものです。

本日は、4年生ろ組・は組の児童が校外学習でクリスタルプラザの見学に行きました。4年生は現在、社会科の学習でゴミのゆくえや、問題などについて学んでいます。今日は、実際に長浜で回収されているゴミがどのように処分されるのかを目で見て、話を聞く機会となりました。また、働いておられる職員の方の苦労なども知ることができ、ゴミ問題を自分のこととしてとらえるよい学習の場となりました。明日は、4年い組の児童が見学に行きます。